«Восточная Европа» как стереотип в сознании европейца

Закавычивая название региона, о котором пойдет речь, я пытаюсь достичь компромисса между нежеланием его политических и культурных элит называться «Восточной Европой» (или того хуже – «посткоммунистической Европой») и необходимостью определить воображаемые границы территорий и обществ, которые после 2004–2007 годов в рамках политической географии стали неотъемлемой и, если верить речам политиков, равноправной и равноценной частью «новой Европы». Поскольку мы рассматриваем историческую политику и развитие профессиональной историографии в динамике, приходится использовать уже существующие рамки.

Какой же была эта динамика? Обобщающие исследования указывают на наличие ряда общих, однотипных для региона явлений, практик и тенденций, позволяющих говорить о «восточноевропейском» варианте исторической политики и развития профессиональной историографии.

Прежде всего, «восточноевропейская» историческая политика, подобно своему визави в «старой Европе», также может характеризоваться чередой сменяющих друг друга «пост»-состояний. Авторы сборника, посвященного культурной памяти «Восточной Европы» 1990-х – начала 2000-х, предлагают рассматривать ситуацию в регионе как «постсоциалистическую, посткатастрофическую и… постколониальную» 113. Стоит с этим согласиться, заметив, однако, что приведенные характеристики статичны и в то же время синонимичны, а две последние крайне субъективны в том смысле, что они часто отражают не только, а иногда и не столько конкретное состояние описываемых обществ, сколько способы репрезентации «прошлого в настоящем» их культурными и политическими элитами (впрочем, это хорошо прослеживается в некоторых статьях указанного сборника).

Если говорить о динамичных состояниях, то в 2000-х к ситуации «посткоммунизма» добавляется состояние «поствступления». «Воссоединившись» с европейской семьей, блудные дети Европы, похищенные коммунизмом, столкнулись с необходимостью самоутверждения среди старших братьев и сестер, деликатно не напоминающих о своем старшинстве и демон[1]стративно подчеркивающих равенство.

Возникла парадоксальная ситуация: с одной стороны, обращение к истории и памяти, необходимое для самоутверждения, привело к реставрации культурного (этнического) национализма образца XIX – начала XX века. С другой – «европеизация» в варианте Евросоюза предполагала нейтрализацию культурных и политических форм, несущих опасность этнонационализма. И если в 1990-е основным стимулом было «возвращение к корням» во имя восстановления национального самосознания, то в 2000-е добавилась некая «защитная» функция, связанная с желанием защитить культурную самобытность перед лицом добровольной потери части суверенитета в рамках Евросоюза и одновременно доказать равноценность своего исторического опыта, неизвестного «Западной Европе», в первую очередь опыта страданий и потерь. В обоих случаях общей темой исторической политики было наследие коммунизма.

Если в 1990-е его преодолевали в общем контексте движения/возвращения в Европу, то в 2000-е репертуар расширился. Тема использовалась, во-первых, для обоснования своей «особой исторической роли» и судьбы, во-вторых, для объяснения «проблем с развитием», в[1]третьих, для консолидации в борьбе с «русским неоимпериализмом».

________

113. Blacker U., Etkind A., Fedor J. (eds.). Memory and Theory in Eastern Europe. Palgrave Macmillan, 2013. Р. 2.

[41]

На внутренних идеологических рынках борьба с коммунистическим наследием, как правило, была сопряжена с решением актуальных политических задач. Набор таких задач не слишком широк. Две основные: первая – дискредитация политических оппонентов (например, истории с обвинением Леха Валенсы (2000, 2016) и Милана Кундеры (2008) в сотрудничестве со спецслужбами коммунистических режимов); вторая – отвлечение внимания общества от сложных социальных и экономических проблем, особенно тех, которыми могут воспользоваться в своих интересах реальные или предполагаемые левые.

Вряд ли можно считать совпадением и то обстоятельство, что борьба с коммунистическим прошлым (даже когда оно уже действительно стало прошлым), как правило, оживляется с приходом к власти правых и популистских политических сил – факт слишком очевидный. Достаточно вспомнить приход к власти в 2005 году в Польше правоконсервативной коалиции во главе с партией «Право и справедливость» и немедленно вспыхнувшие с новой силой дискуссии о «Третьей Речи Посполитой». В последнем случае частью повестки были в том числе и претензии упомянутой политической силы на право быть единственной наследницей дела «Солидарности».

Ситуация «посткоммунизма» (чаще всего представляемая как «посткатастрофическая», а в некоторых случаях как «постколониальная) характеризуется почти тотальным отрицанием/осуждением «тоталитарного прошлого», в первую очередь коммунистического. Правда, здесь можно обнаружить оттенки, связанные с интенсивностью борьбы с «красным» наследием. В одних случаях (Болгария) осуждение и преодоление коммунистического прошлого замедлялось присутствием во власти бывших функционеров местной коммунистической партии, в других (Чехия) произошел довольно радикальный разрыв с недавним прошлым, не оставивший, однако, в этом прошлом коммунистов. В третьих (Словакия, Польша) периодическое присутствие во власти бывшей коммунистической номенклатуры, сбросившей прежнее обличье, умеряло интенсивность действий «декоммунизаторов». Территории бывшего Советского Союза (за исключением стран Балтии), где коммунистическая номенклатура удержалась у власти, здесь мы даже не упоминаем, это отдельная тема, которую мы рассмотрим ниже.

С. Трёбст различает четыре типа памятования в «Восточной Европе», связанные с пере[1]оценкой коммунистического прошлого: 1) где присутствует антикоммунистический консенсус (страны Балтии); 2) где такой консенсус отсутствует (Польша, Венгрия) и коммунистическое прошлое является предметом острых дебатов; 3) где общество равнодушно к этой проблеме или к ней наблюдается амбивалентное отношение (Румыния, Болгария); 4) где коммунизм не утратил легитимности (Беларусь, Молдова) 114.

Заметим, что процесс преодоления коммунистического прошлого или его переоценки не был линейным и одновекторным. В середине 1990-х радикальное отрицание коммунистического прошлого несколько поутихло перед лицом резкого перехода к рыночной экономике, а благая весть о приходе капитализма, прозвучавшая на развалинах социальных благ социализма, заставила часть населения начать ностальгировать о «стабильности». Анализ данных Евробарометра, собранных в пяти восточноевропейских странах (Болгария, Венгрия, Румыния, Чехия, Словакия) накануне и во время вступления в Евросоюз (2004–2005), показал наличие статистически существенных сегментов населения, испытывающих «ностальгию по коммунизму» 115.

В 2009 году 57 % респондентов в Восточной Германии высказывались в пользу ГДР, а 49 % утверждали, что в «той стране» хорошего было больше, чем плохого. «Остальгия»

________

114. Troebst S. Halecki Revisited: Europe’s Conflicting Cultures of Remembrance // Pakier M., Stråth B. (eds.). A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. Berghahn Books, 2010. Р. 58.

115. Gherghina S. Attitudes Towards the Communist Past in Five Central and Eastern European Countries (http://ssrn.com/abstract=1932683).

[42]

охватила не только людей старшего возраста, живших в ГДР, но и молодежь 116. В Румынии в 2010 году 44 % респондентов считали коммунизм хорошей, но неправильно воплощенной идеей 117, в Польше ностальгия по правильному коммунизму также охватила разные возрастные группы 118.

Разумеется, эта ностальгия локализовалась преимущественно среди людей старшего возраста и среди социальных групп, испытывающих негативные последствия свободного рынка. Если говорить о молодежи, нельзя исключать влияния моды и склонности к радикальным идеологиям. Упоминание об «остальгии» в «Восточной Европе» указывает на то, что не следует изображать «декоммунизацию» в этом регионе как линейный, сплошной процесс, единодушно поддержанный всем обществом.

С ситуацией «посткоммунизма» тесно связана модель саморепрезентации, основанная на идее «посттравмы». Культурные и политические элиты всех «посткоммунистических» стран демонстрируют завидную готовность к исполнению затертой от частого исполнения арии о страданиях своей нации во времена коммунизма и к соревнованию с соседями на тему, кто больше пострадал. Заметим, что тема наибольшей жертвы не связана лишь с «декоммунизацией». Это часть культурной традиции, зародившейся во времена становления национальных историй «неисторических наций»: образ «нации-жертвы-борца», столь популярный в регионе, в некоторых случаях имеет более чем полуторавековую историю, достаточно вспомнить в качестве архетипа Польшу как мессию – образ, созданный романтическим национализмом XIX века.

Посткоммунизм означал и антикоммунизм. (Вос)становление национальных нарративов и национальных мифологий в 1990-е строилось не только на отрицании коммунизма как чуждой, внешней, навязанной извне системы, но и как стратегия компенсации, возвращения к «исторической справедливости» и преодоления предыдущей несправедливости, порядка, ограничивающего или репрессирующего национальное самовыражение.

Стоит согласиться с утверждением, что традиционный способ написания национальных историй в регионе предполагает «национализм, позитивизм, культурный пессимизм, самовиктимизацию и самостигматизацию» 119. Обращение к опыту XX столетия («травматического» по определению) только укрепило виктимный нарратив коллективной/исторической памяти и его практическое применение 120.

Нельзя не упомянуть о том, что жертвенно-героический нарратив никуда не делся во времена коммунизма, правда, тогда главными жертвами-борцами в каждой нации представлялись местные коммунисты-организаторы антинацистского сопротивления. После краха коммунизма жертвой нацизма и борцом с ним стала сама нация, коммунистический жертвенно-героический нарратив маргинализировался вместе с его носителями. Это была часть коллективного ответа на столкновение с западноевропейской официальной культурой памяти.

_________

116. Bonstein Y. Homesick for a Dictatorship: Majority of Eastern Germans Feel Life Better under Communism // Spiegel Online International. 2009. 3 July (http://www.spiegel.de/international/germany/homesick-for-a-dictatorship-...[1]feel-life-better-under-communism-a-634122.html).

117. Dragomir E. In Romania Opinion Polls Show Nostalgia for Communism…

118. Esche C., Mossiah R. K., Topalska S. Lost and Found: Communism Nostalgia and Communist Chic Among Poland’s Old and Young Generations (http://www.humanityinaction.org/knowledgebase/62-lost-and-found-communis...[1]chic-among-poland-s-old-and-young-generations).

119. Antohi S. Introduction // Antohi S., Trencsényi B., Apor P. (eds.). Narratives Unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. CEU Press, 2007. Р. XII.

120. Обзоры политики памяти, написанные разными авторами из разных стран в разное время, подтверждают это. См.: Antohi S., Trencsényi B., Apor P. (eds.). Op. cit.; Pakier M., Stråth B. (eds.). A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. Berghahn Books, 2010; Miller A., Lipman M. (eds.). The Convolutions of Historical Politics. CEU Press, 2012;

Tismaneanu V., Iacob B. C. (eds.). Remembrance, History, and Justice. Coming to Terms with Traumatic Pasts in Democratic Societies. CEU Press, 2015; Pakier M., Wawrziniak J. (eds.). Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives. Berghahn Publishers, 2015.

[43]

Если «Западная Европа» в качестве объединяющего символа избрала Холокост как самое страшное преступление нацистского режима и идею общей ответственности европейцев за него, то «Восточная Европа» в качестве консолидирующего символа коллективной/исторической памяти избрала сталинизм и советскую оккупацию после Второй мировой войны, объединив их под общей вывеской «коммунизм». «Восточная Европа» воссоединилась с «Запад[1]ной» и в качестве аргумента в пользу равноправия принесла свое «кривое горе» 121.

Заметим, что поначалу переоценка наследия коммунизма и «декоммунизация» восточноевропейских наций рассматривались как способ их «выздоровления», «нормализации» такой подход исповедовался как местными политическими элитами, стремящимися к воссоединению Европы, так и общеевропейскими институтами. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 27 июня 1996 года фактически является программой «декоммунизации», включающей в себя помимо прочего рекомендации относительно люстраций, реституции, реабилитации жертв репрессий, открытие архивов репрессивных органов и «трансформацию ментальностей, основной целью которой является устранение страха ответственности, устранение неуважения к разнообразию, крайнего национализма, нетерпимости, расизма и ксенофобии, являющихся частью наследия старых режимов» 122.

«Прощание с коммунизмом» накануне и во время вступления в Евросоюз предполагало признание общеевропейскими институциями масштабов потерь и замедления развития, объясняющих «отставание» от стандартов «Западной Европы». К тому же независимо от намерений разных сегментов восточноевропейских обществ, отстаивающих «особость» региона в связи с травмой, нанесенной им коммунистическим тоталитаризмом, возник своеобразный конфликт между уже устоявшимся вариантом «общеевропейской» коллективной/исторической памяти и «новой» восточноевропейской моделью, которую нельзя было не признать.

Это признание, видимо, не случайно совпало по времени с расширением ЕС. Именно в 2005 году общеевропейские институции вновь после середины 1990-х озаботились «коммунистическим тоталитаризмом», и эта озабоченность была вызвана отнюдь не академическими интересами.

Четкие идеологические рамки были установлены с самого начала. Шведский правозащитник и зубной врач Горан Линдблад, открыто заявлявший о своих антикоммунистических убеждениях и негативном отношении к «дьявольской Советской империи», был назначен докладчиком Совета Европы по «преступлениям коммунистических тоталитарных режимов». Его доклад стал основой для знаменитой резолюции ПАСЕ «Необходимость международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов» (25 января 2006 года).

Помимо обычных для таких документов общих обтекаемых фраз резолюция содержала ряд формулировок, важных как для бывшей «Восточной Европы», так и для стран новой «Восточной Европы» (членов Совета Европы), переместившейся на восток от новой границы ЕС. Во-первых, коммунистическим партиям и другим политическим организациям, возникшим на их месте, предлагалось сделать переоценку деятельности их предшественников в духе резолюции, где слово «преступление» было центральным. Во-вторых, резолюция указывала на то, что деяния тоталитарных коммунистических режимов не стали, в отличие от преступлений нацизма, предметом рассмотрения международных [судебных] органов 123. Фактически резолюция становилась аргументом во внутриполитической борьбе (и в частности в сфере исторической политики) с упоминаемыми в ней наследниками коммунистических партий и одновременно как бы открывала дорогу для создания неких «международных организаций», задачей

__________

121. Заголовок книги Александра Эткинда «Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of Unburied».

122. Council of Europe, Parliamentary Assembly Resolution 1096 (1996) on measures to dismantle the heritage of former communist totalitarian systems (…).

123. Council of Europe Parliamentary Assembly Resolution 1481 (2006). Need for international condemnation of crimes of totalitarian communist regimes (…)

[44]

которых становилось разбирательство с преступлениями коммунизма. И наконец, важной частью текста и контекста документа было упоминание преступлений коммунизма наравне с преступлениями нацизма – здесь мы находим исходный пункт движения к внедрению на уровне общеевропейской исторической политики идеи об уравнивании двух тоталитаризмов: нацистского и коммунистического 124.

С точки зрения Брюсселя, такая идея, видимо, имела интеграционную перспективу: с одной стороны, травматическое прошлое «Восточной Европы» эпохи коммунизма признавалось как важная часть общеевропейской культурной памяти (ее инклюзивной модели), с другой – привычная для «Западной Европы» модель репрезентации прошлого под лозунгом «Никогда снова» становилась частью культурной памяти бывшей «Восточной Европы». Кроме того, это была уступка новым членам ЕС. Стоит вспомнить, что в 2007 году, когда в Европарламенте шли дебаты о введении общеевропейского закона, предусматривающего уголовную ответственность за отрицание или тривиализацию геноцида и преступлений против человечности, представители стран Балтии требовали введения подобных мер за отрицание преступлений коммунистического режима, но получили отказ 125. Дальнейшая история с уравниванием коммунизма и нацизма выглядит как компенсация за этот отказ.

В январе 2008 года в Европарламенте была создана «неформальная» группа депутатов с красноречивым названием: «Объединенная Европа – объединенная история». В группу вошли представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Венгрии. В заявлении группы и резолюции, подписанной еще пятьюдесятью депутатами Европарламента, говорилось о том, что с воссоединением Европы возникла и необходимость воссоединения истории и памяти. «Конструирование Европы», говорилось в заявлении, до 2004 года происходило без знаний о травматической истории Восточной Европы под властью коммунизма. Этот недостаток нужно

исправить в объединенной Европе 126.

Обширный доклад «Преступления, совершенные тоталитарными режимами» 127, подготовленный более чем четырьмя десятками исследователей, общественных деятелей, юристов и политиков (озвученный как «Европейские публичные слушания о преступлениях тоталитарных режимов», апрель 2008), фактически стал фундаментом для дальнейшего продвижения идеи об уравнивании нацизма и коммунизма.

В июне 2008 года была обнародована Пражская декларация «О европейском сознании и коммунизме». Документ достаточно выразительно и четко формулировал проблему: Европа мало знает о преступлениях коммунизма и не осознает их масштабов, это незнание является причиной перекосов в европейском сознании, непонимания ужасов коммунизма, пережитых Восточной Европой. Разное толкование и оценка коммунизма по-прежнему делит континент на «Восток» и «Запад», преступления коммунизма еще ждут исторической, моральной, политической и юридической оценки. «Европа не будет объединенной, – говорилось в декларации, – если она не сможет воссоединить свою историю, признать коммунизм и нацизм единым

_____________

124. В свое время коммунизм и нацизм как тоталитарные идеологии и практики отождествила Х. Арендт.

125. Rees A. Managing the History of the Past in the Former Communist States // Pakier M., Stråth B. (eds.). A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. Berghahn Books, 2010. Р. 231.

126. «United Europe – United History»: a mission to consolidate a common memory (Wojciech Roszkowski, Gyoergy Schoepflin, Tunne Kelam, Girts Valdis Kristovskis, Vytautas Landsbergis) // Jambrek P. (ed.). Crimes Committed by Totalitarian Regimes. Crimes and other gross and large scale human rights violations committed during the reign of totalitarian regimes in Europe: cross-national survey of crimes committed and of their remembrance, recognition, redress, and reconciliation. Reports and proceedings of the 8 April European public hearing on «Crimes committed by totalitarian regimes», organised by the Slovenian Presidency of the Council of the European Union (January – June 2008) and the European Commission. Р. 303–304.

127. Jambrek P. (ed.). Crimes Committed by Totalitarian Regimes. Crimes and other gross and large scale human rights violations committed during the reign of totalitarian regimes in Europe: cross-national survey of crimes committed and of their remembrance, recognition, redress, and reconciliation. Reports and proceedings of the 8 April European public hearing on «Crimes committed by totalitarian regimes», organised by the Slovenian Presidency of the Council of the European Union (January – June 2008) and the European Commission. Ljubljana: Slovenian Presidency of the Council of the European Union, 2008.

[45]

наследием и провести честное и исчерпывающее обсуждение всех тоталитарных преступлений прошлого столетия». Авторы декларации указывали на необходимость осознания общеевропейской ответственности за преступления коммунизма. В качестве памятной даты, символизирующей тождественность нацизма и коммунизма, предлагалось 23 августа – день подписания пакта Риббентропа – Молотова; этот день должен был стать днем памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, подобно тому как 27 января уже было общеевропейским днем памяти жертв Холокоста 128.

В сентябре 2008 года Европейский парламент опубликовал декларацию, призывающую поддержать эту идею, правда, название памятного дня было изменено: День памяти жертв сталинизма и нацизма 129; таким образом один из тоталитаризмов получил четкий адрес про[1]писки – Москву 130, откуда немедленно последовали решительные, но безуспешные протесты («российский вектор» восточноевропейской исторической политики памяти – отдельная тема). Декларацию поддержала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Вильнюсском саммите 3 июля 2009 года.

18 марта 2009 года в Европарламенте состоялись публичные слушания «О европейском сознании и преступлениях тоталитарного коммунизма: 20 лет спустя», приуроченные к двадцатой годовщине «бархатных революций»; первая сессия слушаний называлась «Наша общая история: общая европейская платформа». Из девятнадцати заявленных участников четырнадцать были исследователями, политиками и общественными деятелями из стран «Восточной Европы» 131. Через две недели, 2 апреля 2009 года, Европарламент принял резолюцию «О европейском сознании и тоталитаризме», в которой предлагалось создать Платформу европейской памяти и сознания с целью «поддержки единения и сотрудничества между национальными исследовательскими институтами, специализирующимися в области истории тоталитаризма» и для создания всеевропейского центра/мемориала жертв всех тоталитарных режимов 132.

После ряда уже ставших ритуальными мероприятий (конференций, докладов, новых деклараций 133) и согласовательных процедур в Брюсселе Платформа европейской памяти и сознания была учреждена 14 октября 2011 года на саммите премьер-министров «Вышеградской группы» 134 в Праге. По состоянию на ноябрь 2015 года Платформа включала пятьдесят одну организацию (как государственные институты, так и общественные организации) Европы и Северной Америки.

Трудно оценить масштабы влияния Платформы на «европейскую память и сознание». Пока что ее деятельность сводится к стандартным просветительским акциям (изданию брошюр, конференциям, выставкам) с трудно определяемым публичным резонансом. В 2012 году представители платформы заявили о намерении добиваться создания международного судебного органа, который займется преступлениями коммунистического режима, но пока что нет известий о продвижении в этом направлении. Последний по времени отчет о деятельности за 2015 год сообщает о поездках представителей платформы друг к другу, встречах с представи-[1]

_________

128. Prague Declaration on European Conscience and Communism. June 3, 2008 (…).

129. Declaration of the European Parliament on the proclamation of 23 August as European Day of Remembrance for Victims of Stalinism and Nazism (…).

130 Стоит вспомнить о том, что европарламентарии еще находились под свежим впечатлением от российского вторжения в Грузию в августе 2008 года.

131. См.: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/tiskove_zpravy/hearing-brussels-2009.pdf.

132. European Parliament resolution of 2 April 2009 on European conscience and totalitarianism (…).

133. Хронику создания Платформы можно найти в ее первом годовом отчете: Platform of European Memory and Conscience. Activity report, October 2011 – October 2012. Р. 1–3 (http://www.memoryandconscience.eu/wp-content/uploads/2014/11/activity_re...).

134. Чехия, Словакия, Венгрия, Польша.

[46]

телями правительств, нескольких небольших конференциях, локальных арт-акциях и упоминает ряд публичных заявлений135 – стандартный набор средней руки общественной организации.

Впрочем, куда важнее символическое значение платформы. Предшествовавшие ее созданию политические акции и декларации легитимировали идею уравнивания коммунизма и нацизма, столь важную для политических и части культурных элит большинства стран «Восточной Европы». На международном уровне это усилило позицию новоиспеченных членов ЕС как «двойных жертв», что могло быть неплохим аргументом и в объяснениях с трудностями «европеизации», и в претензиях на некую особую роль и миссию в Евросоюзе и отношениях с «новой Восточной Европой».

Оценивая результаты взаимодействия «западноевропейской» и «восточноевропейской» моделей исторической памяти, А. Миллер сделал такой вывод: «Сегодня можно утверждать, что восточноевропейская модель, сфокусированная на страданиях своей нации и мотиве экзистенциальной угрозы, одержала верх над западноевропейской, в которой главную роль играла тема собственной вины и ответственности. Отчасти это связано с тем, что элиты ведущих западноевропейских стран по разным причинам не считали нужным вступать в жесткую конфронтацию с новыми членами ЕС по вопросам политики памяти. Отчасти объяснение нужно искать в том, что в последние 10 лет уверенность в себе и в успешности ЕС как проекта интеграции оказалась поколеблена и в „старой Европе“» 136.

Этот несколько категорический вывод можно считать верным, если воспринимать взаимодействие двух культур памяти как конкуренцию, то есть именно с позиций элит «Восточной Европы». Если же смотреть на ситуацию с другой стороны, нетрудно обнаружить, что тут скорее речь идет о консенсусе: «Западная Европа» формально-символически признает важность оценки наследия коммунизма в «восточноевропейском» контексте, вплоть до таких явно идеологических проектов, как уравнивание нацизма и коммунизма, однако устанавливает границы такого признания. Двукратная попытка (2005, 2013) депутатов Европарламента от стран «Восточной Европы» добиться введения общеевропейского запрета на публичное использование коммунистической символики, по аналогии с запретом нацистской, закончилась неудачей137. Точно так же провалилась попытка распространить европейское законодательство о наказании за отрицание и тривиализацию преступлений нацизма на те же действия по отношению к преступлениям коммунизма.

Помимо деклараций на высшем политическом уровне, Евросоюз не очень спешит с реальной поддержкой проектов, основанных на обсуждаемом нами уравнении. Если про[1]анализировать финансовую поддержку через упомянутую ранее программу ЕС «Европа для граждан», где был введен специальный компонент по формуле «коммунизм = нацизм», можно обнаружить минимальное присутствие именно таких проектов, 1–2 проекта в год, при этом все они реализовывались в «Восточной Европе».

Стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что, подобно любому другому идеологическому продукту, коктейль «Молотова – Риббентропа» содержал вредные для национального самосознания примеси и вызывал побочные эффекты.

Вписывание европейского понимания преступлений нацизма в общую картину страданий собственной нации заставило вспомнить и о неудобных эпизодах прошлого.

Во-первых, о Холокосте и соучастии в нем. Внедрение уже установившегося в «Западной Европе» стандарта памяти о Холокосте в «Восточной Европе», которое являлось одним

___________

135. См.: https://www.memoryandconscience.eu/wp-content/uploads/2017/01/annual_rep....

136. Миллер А. И. Политика памяти в посткоммунистической Европе и ее воздействие на европейскую культуру памяти // Полития. 2016. № 1 (80). С. 117.

137. The Ban Of Totalitarian Symbols Is Not Considered Necessary By The President of the EP (…)

[47]

из негласных условий «воссоединения» с Европой, было и остается достаточно сложным по двум основным причинам. Он противоречит каноническому историческому мифу большинства восточноевропейских наций – мифу главной жертвы (империй, тоталитарных режимов, враждебного Другого). Появление «парадигмы геноцида» (А. Ассман) спровоцировало «соревнование жертв» 138, особенно в контексте истории XX столетия: продвижение образа жертвы «двойного геноцида» (нацистского и коммунистического) столкнулось с необходимостью легитимации в собственном пространстве памяти уже признанного во всей Европе сакрального символа памяти.

Кроме того, он вынуждает признать ту или иную степень соучастия в Холокосте, что несколько омрачает образ «главной жертвы» – вечного борца за свободу и демократию. Наверно, в этом смысле самым ярким примером можно считать Польшу, где в начале 2000-х шокирующее открытие роли поляков в уничтожении соседей-евреев в Едвабне стало предметом острых общенациональных дебатов, несколько поколебавших основы национального мифа о нации – «жертве-борце» 139, мифа, имеющего уже более чем столетнюю историю. Стоит упомянуть о том, что дискуссии о Едвабне разворачивались почти одновременно с дискуссиями о «геноциде поляков на Волыни»: признавать прямое участие поляков в уничтожении евреев приходилось на фоне дискуссий о поляках – жертвах этнической чистки на Волыни в 1943 году. «Некоторое неудобство» в деле признания и распространения общеевропейской модели памяти о Холокосте можно признать общей чертой всей «Восточной Европы», где, по мнению Н. Копосова, масштабы уничтожения евреев оказались столь значительными именно благодаря тому, что местное население поддерживало политику геноцида евреев 140.

Во-вторых, неудобным сюжетом можно считать сотрудничество с нацистами. Во многих странах «Восточной Европы» борцы с коммунистическим режимом и его же жертвы одно[1]временно оказывались то участниками военных формирований Третьего рейха 141, то членами организаций, слишком уж родственных итальянским фашистам и немецким нацистам 142, то отъявленными антисемитами и/или соучастниками Холокоста.

В-третьих, уравнивание нацизма и коммунизма в своей основе порождало асимметрию в исторической политике, которую невозможно не заметить: с осуждением преступлений нацизма в свое время вполне успешно справились коммунистические режимы. Возникала парадоксальная ситуация, когда приходилось фактически воспроизводить риторические формы осуждения нацизма, уже сформулированные «тоталитарным коммунистическим режимом» (правда, последний замалчивал Холокост), для того чтобы продвинуть главную задачу: «осуждение коммунизма».

И наконец, уравнивание нацизма и коммунизма порождало те же «неудобства» для представителей «Западной Европы», поскольку СССР был участником антигитлеровской коалиции: тут речь шла не только о моральном долге, но и о необходимости признавать ответственность за послевоенное переустройство мира, в котором «Восточная Европа» оказалась под «пятой коммунизма».

____________

138. Поиск «собственного» геноцида, не уступающего по масштабам и последствиям Холокосту, – отличительная черта исторической политики в «Восточной Европе» и на постсоветском пространстве. См.: Finkel E. In Search of Lost Genocide: Historical Policy and International Politics in Post-1989 Eastern Europe // Global Society. 2010. № 24 (1). Р. 51–70.

139. См. обзор участника дискуссий, директора Польского института национальной памяти в 2000–2005 годах, а ныне директора музея Второй мировой войны П. Махцевича: Machcewicz P. Spory o histori ę 2000–2011. Znak, 2012. Анализ дис[1]куссии о Едвабне: Janowski M. Jedwabne, July 10, 1941: Debating the History of a Single Day // Miller A., Lipman M. (eds.). The Convolutions of Historical Politics. Р. 59–89.

140. Копосов Н. Память строгого режима. История и политика в России. М.: Новое литературное обозрение, 2011. С. 70.

141. Речь идет о военных формированиях, национальных легионах Waffen-SS (например, эстонских или латвийских), службе в местной полиции или оккупационной администрации.

142. Например, Железная гвардия в Румынии, глинковцы в Словакии, усташи в Хорватии.

[48]

Идея «коммунизм = нацизм», лоббируемая представителями «украденной Европы» на высшем политическом уровне, вызвала протесты некоторых еврейских организаций. В националистических нарративах «Восточной Европы» (как и в нацизме) антикоммунизм традиционно, еще с межвоенных времен соседствовал и сливался с антисемитизмом 143. Лозунг «жидо-коммуны» был весьма популярен не только в пропаганде Третьего рейха.

Представители Центра Симона Визеншталя, например, усмотрели в установлении новой памятной даты (23 августа) угрозу отказа от Дня памяти жертв Холокоста 144. Наибольшие претензии вызывала историческая политика в Литве: пропагандируемая здесь идея «двойного геноцида» игнорировала, по мнению еврейских организаций, Холокост. В частности, Музей жертв геноцида в Вильнюсе вообще не содержал упоминаний о Холокосте 145; наиболее радикальные критики усматривали в таком отношении проявления глубоко въевшегося в сознание литовского общества антисемитизма. Общественная организация, занимающаяся историей Холокоста в Литве, фактически оказалась в оппозиции к официальной исторической политике страны 146.

Итак, если оценивать взнос «Восточной Европы» в общеевропейскую историческую политику, мы обнаруживаем здесь четыре направления, объединенные общей темой: «национализация» истории, преодоление наследия коммунизма, осуждение коммунизма, уравнивание коммунизма и нацизма, при явном дисбалансе в пользу первого (коммунизм = нацизм). Как эта тема раскрывалась на национальном уровне?

Если говорить об исторической политике, «национализация» происходила параллельно с «декоммунизацией», а разбирательства с памятью и коммунистическим прошлым были частью куда более широкого процесса, включавшего в себя:

1) реабилитацию жертв политических репрессий, выплаты компенсаций. Практически во всех странах «Восточной Европы» в конце 1980-х – начале 1990-х годов были приняты специальные законы о реабилитации, из уголовного законодательства изымались статьи, связанные с преследованием за политические взгляды. В некоторых случаях (страны Балтии, Чехия, Венгрия, Румыния) реабилитация сопровождалась материальной компенсацией и предоставлением социальных благ;

2) реституцию и материальную компенсацию как физическим лицам, так и институтам (например, церквям и религиозным общинам). В большинстве восточноевропейских стран, вступивших в Евросоюз после 2004 года, тема реституций и компенсаций распространялась и на жертв Холокоста. В некоторых странах для реализации политики компенсаций создавались специальные агентства (страны Балтии). В некоторых странах, например в Польше, политика компенсаций и социальных благ распространялась и на тех, кто подпадал под статус борцов за независимость;

3) судебные процессы над деятелями коммунистического режима. Самый короткий судебный процесс (трибунал), закончившийся немедленным расстрелом подсудимых, состоялся 25 декабря 1989 года – были казнены Николае и Елена Чаушеску. Самые громкие процессы – суд над Эрихом Хоннекером и пятью другими высшими чиновниками ГДР (1992– 1993), так и не закончившийся из-за смертельной болезни Хоннекера и его переезда в Чили (остальные подсудимые получили разные сроки), и суд над Войцехом Ярузельским (2008,

_____________

143. В недавно изданном польским Институтом национальной памяти детском комиксе об обороне Гродно 1939 года присутствует персонаж по фамилии Тотенштайн с характерными антропологическими чертами, очень напоминающими паттерны антисемитской пропаганды. Персонаж помогает оккупантам – Красной армии. См.: Wojenna odyseja Antka Srebrnego – 1 – Obrona Grodna 1939 r. (http://www.komiks.gildia.pl/komiksy/ wojenna-odyseja-antka-srebrnego/1).

144. Dropping International Holocaust Memorial Day Would Be World’s Final Insult To Survivors; Would Spur New Wave of Anti[1]Semitism (http://www.wiesenthal.com/site/apps/nlnet/ content2.aspx?c=lsKWLbPJLnF&b= 5711859&ct=7873691#.Vyzt4eagauY).

145. Freedland J. I see why «double genocide» is a term Lithuanians want. But it appals me (http://www.theguardian.com/commentisfree/2010/sep/14/double-genocide-lit...).

146. См.: http://holocaustinthebaltics.com/

[49]

2011), также не закончившийся ничем из-за болезни подсудимого. В Германии до 2000 года состоялись судебные процессы по 23 тысячам дел, связанных с нарушениями прав человека в ГДР, более 16 тысяч судов завершились приговорами 147. Судебные процессы над работниками репрессивных органов и работниками советских органов власти состоялись в Латвии 148, Литве 149 и Эстонии 150 – как правило, по обвинению в преступлениях против человечности или в геноциде (убийства и депортации);

4) запреты на публичное использование коммунистической (и нацистской) символики. В Венгрии с 1990-х годов запрещено публичное использование нацистской и коммунистической (серп и молот, красная звезда) символики. В Литве с 1993 года (с дополнениями в 2008-м) запрещено публичное использование нацистской и советской (включая символы Литовской ССР) символики. В обеих странах наказанием за такое деяние является денежный штраф. В Польше с 2009 года распространение продукции с упомянутой символикой карается конфискацией продукции и заключением на срок до двух лет. В Румынии с 2002 года тюремным заключением (до трех лет) карается распространение фашистской, расистской и ксенофобской символики. В Эстонии попытки ввести подобные ограничения (2006) были отвергнуты как ограничивающие свободу слова и самовыражения. В Словакии Уголовный кодекс (2005) запрещает публичные высказывания в поддержку движений, которые несут насилие и угрозу правам человека, наказание – от шести месяцев до трех лет тюрьмы 151;

5) запреты на публичное отрицание преступлений коммунистического и нацистского режимов. Такое законодательство существует в Польше (с 1998 года), Чехии (с 2010 года), Венгрии (с 2010 года) и Литве;

6) «мемориальные» законы. Наряду с уже упоминавшимися практиками политического регулирования публичных интерпретаций и репрезентаций прошлого на общеевропейском уровне, а также законами, устанавливающими запреты (см. пункты 4–5), стоит упомянуть о законах и других актах, формирующих официальное пространство памяти. В Болгарии, например, 9 сентября, дата установления власти коммунистов, отмечается как день памяти жертв коммунизма, а 10 марта – как день Холокоста и день спасения болгарских евреев; дни памяти жертв коммунизма отмечают в Литве (14 июня – память о жертвах депортаций, 15 июня – память о жертвах оккупации и геноцида, 13 января – день памяти погибших в 1991 году), Латвии (14 июня и 25 марта – дни жертв коммунистического террора, память об оккупации и депортациях), Венгрии (25 февраля). Во многих «восточноевропейских» странах помимо общеевропейского дня памяти жертв Холокоста установлены национальные памятные даты, посвященные этому событию. Иногда они связаны не только с жертвенным, но и с героическим нарративом (например, в Польше это день восстания в варшавском еврейском гетто, 19 апреля);

___________

147. Bruce G. East Germany // Stan L. (ed.). Transitional Justice in Post-Communist Romania: The Politics of Memory. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2013. Р. 27.

148. Самый нашумевший процесс – над В. Кононовым, советским партизаном, обвиненным в убийстве гражданских лиц, подозреваемых в сотрудничестве с нацистами, в 1944 году. Решение латвийского суда, приговорившего В. Кононова к шести годам тюрьмы, было опротестовано Европейским судом по правам человека.

149. Здесь было вынесено не менее девяноста судебных решений по обвинениям в репрессиях против литовских граждан, самым скандальным стало обвинение, выдвинутое Генеральной прокуратурой Литвы по подозрению в убийстве литовских граждан против Ицхака Арада, гражданина Израиля, известного историка, отставного генерала израильской армии, во время войны вступившего в советский партизанский отряд.

150. Тут наиболее известный процесс (2007) – над Героем Советского Союза, председателем Антифашистского комитета Эстонии Арнольдом Мери; ему инкриминировалось участие в организации депортаций эстонцев в 1949 году. А. Мери не дождался окончания процесса, скончавшись от тяжелой болезни в 2009 году.

151. Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States. Submitted by Prof. Dr. Carlos Closa Montero Institute for Public Goods and Policy Centre of Human and Social Sciences CSIC Madrid. Spain, 2008. Р. 302–305 (http://ec.europa.eu/justice/ fundamental-rights/files/totalitarian_regimes_final_study_en.pdf)

[50]

7) люстрации 152. Люстрационные законы были приняты в Албании (1995, 1998), Болгарии (1992), Венгрии (1994, 1996), Восточной Германии (1990), Латвии (1994), Литве (1991, 1999), Польше (1997, 2006), Румынии (2006), Словакии (1991), Чехии (1991), Эстонии (1995).

Лавиния Стан обращает внимание на то, что сфера применения и жесткость этого законодательства были разными. В Польше и Венгрии, например, первоначально люстрации распространялись только на тех, кто сотрудничал с репрессивными органами. Более того, они не касались выборных должностей. В Чехии и Словакии поначалу речь шла и о лицах, занимавших «номенклатурные» посты в партии, и о сотрудниках органов госбезопасности. В Болгарии круг лиц, подпадавших под люстрации, был ничтожно мал, поскольку «запрет на профессии» касался только научных институций, а в Албании люстрационный закон действовал всего несколько лет, до перевыборов 153.

Все перечисленные явления не всегда имеют прямое отношение к исторической политике, однако очень важны для понимания политического контекста, в котором она разворачивалась. «Национализация» истории и коллективной памяти проходила на фоне политической декоммунизации, имевшей разную интенсивность и разные результаты, но общая тенденция к вытеснению «коммунистического» нарратива истории и памяти присутствовала везде, даже там, где коммунистические партии или реорганизовались, или трансформировались в движения разной степени «левизны» 154.

Стоит заметить, что уже в 1990-е наметилось расхождение, все более углубляющееся, между профессиональной историографией и политикой в сфере истории и памяти. 1990-е вполне вписываются в понятие «национализация прошлого» («национализация истории»), сводящееся к реставрации стандартных национальных мастер-нарративов, осуществляемой ими идеологической и политической легитимации восточноевропейских стран в качестве суверенных субъектов мировой истории и политики. Приблизительно с середины 1990-х возникает тенденция к ревизии этих мастер-нарративов – в основном на уровне аналитической историографии, осуществляются попытки или обновить и разнообразить традиционные национальные нарративы, или вообще выйти за их рамки, или даже поставить под сомнение их познавательную и воспитательную ценность.

На уровне профессиональной историографии наблюдалось нарастающее противостояние между «ревизионизмом» тех, кого не устраивали тесные рамки национального нарратива, и теми, для кого этот нарратив является альфой и омегой национальной идентичности. Во всех «посткоммунистических» странах возникли дискуссии об ограничениях национальной оптики. Везде его сторонники и промоутеры выступали как защитники «базовых ценностей» и хранители «национальной традиции» 155. Используя предложенные ранее классификации, можно охарактеризовать этот процесс как противостояние аффирмативной и аналитической историографии 156, причем аффирмативная версия явно доминировала в публичных дискурсах и дискуссиях.

____________

152. Кроме упомянутого здесь исследования Лавинии Стан обзор и анализ политики люстраций можно найти здесь: Dvořáková V., Milardović A. Lustration and Consolidation of Democracy and the Rule of Law in Central and Eastern Europe. Zagreb, 2007; Williams K., Fowler B., Szczerbiak A. (eds.). Explaining Lustration in Central Europe: A «Post-Communist Politics» Approach // Democratization. 2005. Vol. 12. № 1. Р. 22–43.

153. Stan L. (ed.). Transitional Justice in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Reckoning With The Communist Past. Routledge, 2010. Р. 248–254.

154. См. исследования на эту тему: Bozóki А., Ishiyama John T. (eds.). The Communist Successor Parties of Central and Eastern Europe. M. E. Sharpe, 2002.

155. См.: Kopeček М. Past in the Making. Historical Revisionism in Central Europe after 1989. CEU Press, 2007.

156. Довольно подробное описание этих процессов в Венгрии, Польше, Словакии, Чехии, Румынии и Болгарии в 1990-е: Antohi S., Trencsényi B., Apor P. (eds.). Narratives Unbound Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. CEU Press, 2007. Сборник статей на эту же тему на материалах Юго-Восточной Европы (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Греция, Косово, Македония, Хорватия, Черногория, Румыния, Сербия, Словения) см.: Brunnbauer U. (ed.). (Re)Writing History: Historiography in Southeast Europe after Socialism. Munster: LIT Verlag, 2004.

[51]

Если же обратиться к теме репрезентаций прошлого в области коллективной/исторической (или культурной) памяти, то как о центральной теме можно говорить о противостоянии инклюзивной и эксклюзивной моделей. «Амбивалентная» модель была представлена слабо, прежде всего потому, что в противостоянии национального/националистического нарратива памяти и коммунистического последний изначально был нейтрализован и/или заклеймен как несовместимый с национальной идентичностью. Речь идет не только об этических аспектах (признание коммунизма формой абсолютного зла), но и о вполне конкретных практиках.

А. Миллер предлагает различать пять видов таких практик (он называет их методами): создание специализированных институтов, призванных «навязывать определенную интерпретацию событий прошлого, выгодную [определенной] политической силе»; политическое вмешательство в работу средств массовой информации (тут речь идет не столько о прямой цензуре, сколько о подтасовках фактов); манипуляции с архивными документами и архивами; давление на историков, как моральное, так и материальное, через щедрое финансирование нужных той или иной политической силе интерпретаций прошлого (добавим сюда и политическое давление, например через «мемориальные законы»); политическое вмешательство в содержание школьных курсов и учебников по истории 157. А. Миллер указывает на то, что схожесть этих практик является результатом заимствования и копирования.

Разумеется, можно говорить и о том, что сходство вызвано и определенной общностью исторического опыта – ведь все перечисленные практики присутствовали, правда в иных масштабах, при коммунизме.

В принципе перечисленные методы не были изобретением адептов исторической поли[1]тики в рассматриваемом нами регионе: все эти практики хорошо известны со времен становления национальных государств 158. Что действительно отличает современную историческую политику (кроме уже упомянутых в первой главе новых технологических, политических и культурных условий), так это создание специализированных институций.

Последние вообще можно считать квинтэссенцией исторической политики: здесь четко артикулируется идеологическая и политическая направленность институций и без обиняков определялись способы политического употребления истории. Наиболее показательные примеры – это «комиссии правды» и родственные им учреждения, а также «профильные» места памяти (мемориалы и музеи).

Говоря о первых, в качестве наиболее выразительного примера стоит упомянуть польский Институт национальной памяти, который в своей деятельности объединяет исследовательские, просветительские, пропагандистские, прокурорские, люстрационные и архивные функции 159 и, видимо, является едва ли не единственным институтом подобного рода, полу[1]чающим мощную и стабильную финансовую и политическую поддержку государства.

Все остальные подобные институты и учреждения функционировали по-разному. В одних случаях (Эстония, Литва, Германия) они практически исчерпали свои первоначальные полномочия и прекратили деятельность в 1990-е – начале 2000-х. Их функции перешли к другим институциям (без изменения инструментальной направленности). В других – они в принципе возникли как временные образования, ставшие жертвой политической конъюнктуры (Молдова, Российская Федерация). В третьих случаях – фактически превратились в просветительские и архивные проекты (Чехия, Словакия). Тем не менее все они объединяются одной общей чертой – политическая мотивация в разбирательствах с прошлым, четкий поли-

___________

157. Miller A. Introduction // Miller A., Lipman M. (eds.). The Convolutions of Historical Politics. CEU Press, 2012.

158. См., например: Wilson K. (ed.). Forging the Collective Memory. Government and International Historians through Two World Wars. Oxford: Bergahn Books Providence, 1996.

159. См. статью об этом институте: Stola D. Poland’s Institute of National Remembrance: A Ministry of Memory? // Miller A., Lipman M. (eds.). The Convolutions of Historical Politics. CEU Press, 2012. Р. 45–58.

[52]

тический заказ на переформатирование прошлого в интересах текущей политической конъюнктуры.

В общую линейку специализированных институтов вписываются также новые мемориалы и музеи, имеющие «узкую специализацию»: здесь привычно доминирует тема «жертвы[1]борца»; как правило, эта тема связана с коммунистическим режимом. Крайними формами репрезентации этой темы можно считать музеи в Будапеште (Венгрия) и Сигете (Румыния). Говоря о них, Петер Апор заметил: «Речь идет не о том, чтобы продемонстрировать жестокость и варварство коммунистического правления в этих странах, а скорее о том, чтобы представить эти режимы таким образом, как будто они возникли и удерживались исключительно внешней силой и масштабным принуждением. Власть коммунистических партий, таким образом, представляется как нечто чуждое этим обществам, как результат действия внешних сил, за которые нации не несут ответственности. Из этого проистекает то, что диктаторские режимы противоречили истинному духу этих наций, ведь коммунистические режимы были им навязаны

методами, которым невозможно было противостоять. Коммунизм представлен как фатум, трагическое историческое явление, вызванное неподконтрольными силами: Советами, великими державами, коммунистами. История коммунизма в этих музеях обрастает мифологическими чертами, становится бедствием, остающимся за пределами человеческих (национальных) возможностей и понимания» 160.

Таблица 1. Специализированные институты и комиссии в «Восточной Европе»

В принципе эта характеристика вполне применима ко всем музеям подобного рода; разумеется, в первую очередь к тем, где тема преступлений коммунизма является главной. В этот ряд вписываются и музей жертв геноцида в Вильнюсе, и «Тюрьма на Лонцкого» во Львове, и мемориал жертв голодоморов в Киеве. Тема уравнивания коммунизма и нацизма в подоб-

_________

160. Apor P. Eurocommunism. Commemorating Communism in Contemporary Eastern Europe // Pakier M., Stråth B. (eds.). A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. Р. 236.

[53]

ных институциях, как правило, отвечает уже упоминавшейся формуле «коммунизм = нацизм». Последний здесь присутствует в основном как фон для главной темы: схожесть практик используется для усиления негативного отношения к первому.

В то же время, как заметила украинская исследовательница Валентина Хархун, способы репрезентации коммунистического/советского прошлого со временем меняются. Например, концепция некоей тотальной «Берлинской стены» как символа страдания может смениться идеей репрезентации стены как символа сопротивления (преодоления). Стоит обратить внимание и на «консюмеризацию» репрезентаций памяти о коммунизме (превращение музеев коммунизма и «парков советского периода» в источник дохода) 161.

В некоторых случаях устроители музеев коммунизма отходят от идеи тотальной прямолинейной стигматизации коммунистического прошлого. В таллинском музее значительная часть экспозиции представляет историю повседневности советского периода. В берлинском «музее ГДР» в части, посвященной повседневности, можно даже обнаружить ностальгические нотки, посетители могут отдохнуть на диване в интерьере 1970-х, посмотреть передачи того времени по черно-белому телевизору. В пражском музее критическое отношение к коммунистическому прошлому формируется через показ эстетической и материальной убогости коммунизма, а экспозиция имеет откровенно иронический характер.

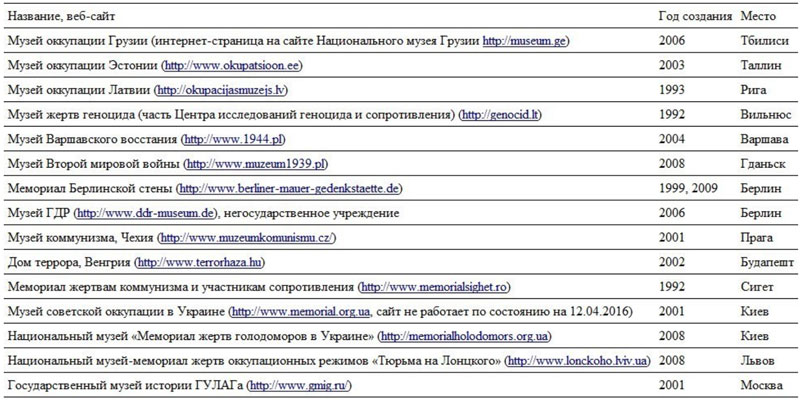

Таблица 2. Специализированные места памяти: музеи, мемориалы

Заметим, что центральная тема исторической политики «Восточной Европы» – «преступления коммунизма», в рамках которой столь комфортно помещается синтетический образ жертвы тоталитаризма и борца с ним, – ставит и другие неудобные вопросы, в частности все о том же (со)участии представителей собственной нации в коммунистическом проекте 162. Пока что ответ на этот неудобный вопрос решается достаточно просто: коммунизм представлен как результат импорта, как нечто навязанное извне, как идеология и практика, чуждая национальным традициям и национальной идентичности.

Эта тема несколько парадоксальным образом сочетается с другим вопросом: насколько борьба с коммунистическим наследием воспроизводит культурные паттерны и практики самого коммунизма? Не напоминает ли антикоммунистический иконоклазм и переформати[1]

____________

161. Хархун В. Війна пам’ятей в музеях комунізму (http://uamoderna.com/md/memory-wars-muzeum-of-communism).

162. Blacker U., Etkind A., Fedor J. Introduction // Blacker U., Etkind A., Fedor J. (eds.). Memory and Theory in Eastern Europe. Palgrave Macmillan, 2013. Р. 8.

[54]

рование символического пространства памяти действия самих коммунистов? 163 Не является ли историческая политика в некоторых своих наиболее драматических сюжетах проявлением тех самых культурных форм, которые отрицают плюрализм и навязывают идеологическое единообразие? И наконец, не является ли историческая политика «восточноевропейского образца» возвратом к идеологическим формам и культурным практикам докоммунистического периода? Не имеем ли мы дело с удивительной ностальгией по статусу «неисторических» наций – только уже в другом историческом контексте?

__________

163. Вопрос, конечно, риторический. Совсем недавно состоялось довольно представительное собрание польских историков, целью которого было обсуждение правоконсервативного поворота в исторической политике Польши. В частности, обсуждалась и проблема схожести нынешних практик в сфере исторической политики с теми, что были характерны для коммунистических правительств: административное давление, идеологическое регулирование, кадровые чистки. См.: Porter-Szűcs B. Historians and the politics of memory (http://porterszucs.pl/2016/12/10/historians-politics-memory/).

[55]

Цитируется по изд.: Касьянов Г.В. Украина и соседи: историческая политика. 1987-2018. М., 2019, с. 41-55.